そんな時代もありました。

酒気帯び運転に対する「罰金5万円・違反点数5点」の時期は、1970年(昭和45年)に道路交通法が改正され、飲酒運転に関する罰則が初めて設けられた際の基準です。当時の罰則は以下の通りでした:

酒酔い運転:2年以下の懲役または10万円以下の罰金、違反点数15点 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上):3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金、違反点数6点

その後、飲酒運転による重大事故の増加を受けて、2002年(平成14年)に罰則が強化され、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上が酒気帯び運転の対象となり、違反点数も引き上げられました。さらに、2007年(平成19年)と2009年(平成21年)にも罰則が強化され、現在では以下のようになっています:

酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上0.25mg/L未満):13点 酒気帯び運転(呼気中アルコール濃度0.25mg/L以上):25点 酒酔い運転:35点

これらの改正により、飲酒運転に対する罰則は大幅に厳しくなりました。現在では、少量の飲酒でも運転すれば免許停止や取消しの対象となる可能性があります。飲酒運転は重大な犯罪であり、社会全体でその根絶に向けた取り組みが求められています。

飲酒運転厳罰化の主な経緯

2002年(平成14年)6月1日施行

この年の道路交通法改正により、酒気帯び運転の基準が厳格化され、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上で違反点数が6点、0.25mg/L以上で13点とされました。

2007年(平成19年)6月1日施行

福岡県で発生した幼児3人が死亡する飲酒運転事故を受け、道路交通法が改正されました。この改正では、酒酔い運転の違反点数が25点から35点に引き上げられ、免許取消しの欠格期間も延長されました。

2007年(平成19年)9月19日施行

同年6月の改正に続き、刑事罰も強化されました。酒酔い運転は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」、酒気帯び運転は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」とされ、さらに、飲酒運転を助長した同乗者や酒類提供者にも罰則が適用されるようになりました。

2009年(平成21年)6月1日施行

酒気帯び運転の行政処分が強化され、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上で違反点数13点、0.25mg/L以上で25点とされました。これにより、少量の飲酒でも免許停止や取消しの対象となる可能性が高まりました。

近年の動向

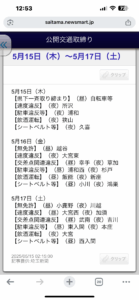

2024年11月1日施行の改正道路交通法では、自転車の酒気帯び運転にも罰則が適用されるようになりました。これにより、自転車の運転者が酒気帯び状態で運転した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。また、酒類を提供した者や同乗者にも罰則が適用されるようになりました。

まとめ

日本における飲酒運転の厳罰化は、2002年から2009年にかけて段階的に進められ、特に2007年の法改正が大きな転機となりました。その後も、自転車の酒気帯び運転への罰則適用など、さらなる厳格化が進められています。飲酒運転は重大な犯罪であり、社会全体でその根絶に向けた取り組みが求められています。